L’État de Meiji et le tsunami du Sanriku de 1896 - Partie 1/4

Published:: 2025-07-31

Author:: William Favre

Topics:: [Japan] [Disaster] [Humanitarian]

[1] collectif, 1896 明治三陸地震津波 (1896: Le tsunami sismique du Sanriku de l’ère Meiji), Tokyo, 2005.

[2] Gregory K Clancey, Earthquake nation : the cultural politics of Japanese seismicity, 1868-1930, Berkeley, University of California Press, 2006, 331 p.

Préface

Le sujet du présent travail porte sur le tsunami du Sanriku de l’ère Meiji (Meiji Sanriku tsunami 明治三陸津波). Il se distingue d’un second tsunami ayant eu lieu en 1933 sous le nom de tsunami du Sanriku de l’ère Shōwa (Shōwa Sanriku tsunami 昭和三陸津波). Ce raz-de-marée a eu pour source un tremblement de terre de magnitude 8.2 à 8.5 Mw (magnitude du mouvement de force) dont l’épicentre était situé au large du Tōhoku (Tōhoku-chihō 東北地方), à environ 150 km de la ville de Miyako (宮古) dans le département d’Iwate (Iwate-ken 岩手県). (Iwate-ken 岩手県). Le séisme a eu lieu le 15 juin 1896 à 19:30 avant que les deux vagues dévastatrices atteignent le Sanriku 30 minutes plus tard, à 20:00. Les vagues produites par le tremblement de terre initial ont créé une vague frappant dans deux directions principalement: l’archipel nippon et la côte ouest des États-Unis. Au Japon, le tsunami a impacté le littoral pacifique sur une longueur de 300 km, dont l’essentiel des dégâts s’est concentré entre les agglomérations de Hachinohe (八戸) dans le département d’Aomori (Aomori-ken 青森県) à Sendai (仙台) dans le département de Miyagi (Miyagi-ken 宮城県). L’île septentrionale de Hokkaidō (北海道) a été également touchée mais sans trop de répercussions. La vague la plus haute a été enregistrée à Miyako avec une hauteur de 38 m, tandis que celle ayant atteint Hawaï mesurait 9 m de haut.

Le nombre de victimes s’élève à 21'915 morts, 4'398 de blessés et plusieurs milliers de déplacés dont les estimations précises sont inexistantes. Les dommages et matériels se concentrent dans le département d’Iwate car il s’agit de la zone la plus proche de l’épicentre du tsunami. Le département représente à lui seul plus de la moitié des morts, regroupant ainsi 18’158 morts. Au niveau matériel, les dégâts sont également considérables, comprenant 9'878 maisons emportées et 2’044 autres détruites, sans compter les navires détruits, les champs, les digues, etc… Plus la distance entre l’épicentre du tsunami et le point observé est grande, moins la vague provoque de dégâts en termes humains et matériels[1].

Le concept central de ce travail est l’après-tsunami, à savoir la période qui suit un raz-de-marée, plus particulièrement celui de 1896. Le tsunami occupe au sein de ce travail la fonction de déclencheur, de cadre mais aussi de référentiel également. Les protagonistes prennent le tsunami comme point de repère traiter de tout ce qui a été influencé par ladite catastrophe ou dont le but est de contribuer à soigner les plaies provoquées par le raz-de-marée. La fin du travail se termine à la fin du processus de l’après-tsunami, lorsque la région frappée par le tsunami s’est relevée et ne porte plus de stigmates visibles. Ceci se voit renforcé par le fait que la publication du dernier rapport d’enquête gouvernemental sur le tsunami, tel un épiphénomène du tsunami, soit en 1903.

Une seconde catastrophe fera l’objet d’une mention dans ce travail, celui du tremblement de terre du Nōbi (Nōbi jishin 濃尾地震) du 28 octobre 1891, ayant frappé principalement les départements d’Aichi et Gifu (Aichi-ken, Gifu-ken 愛知県、岐阜県). Le séisme a provoqué la mort de 7'273 personnes et plus de 17'175 blessés. Il est mentionné dans ce travail car il s’agit de la première catastrophe naturelle dont la gestion se fasse au niveau national et dont l’aura dépasse l’échelle régionale pour engager le pays entier dans une mobilisation économique et émotionnel, selon l’historien Gregory Clancey dans son ouvrage Earthquake Nation[2].

Concernant les termes issus du japonais, la transcription utilisée est le système de Hepburn modifié (Hebon-shiki ヘボン式). Les noms de ville sont quant à eux écrits selon le système de Hepburn et conservent donc le signe diacritique d’allongement de la voyelle. Les termes empruntés sont dès lors retranscrits une première fois en alphabet latin et en japonais avant d’être omis les fois suivantes. Les toponymes et les noms de personnages historiques sont indiqués en japonais dans le sens original d’énonciation (le nom précède le prénom) avec leurs dates de naissance et de mort. Certains noms d’entités administratives sont abrégés, qui sont les suivantes : le Bureau impérial de prévention et de recherche sismique ou BIRPS (shinsai yobō chōsakai 震災予防調査会) et la Croix Rouge japonaise ou CRJ (nihon sekijūji kai 日本赤十字会)

Le nombre de victimes s’élève à 21'915 morts, 4'398 de blessés et plusieurs milliers de déplacés dont les estimations précises sont inexistantes. Les dommages et matériels se concentrent dans le département d’Iwate car il s’agit de la zone la plus proche de l’épicentre du tsunami. Le département représente à lui seul plus de la moitié des morts, regroupant ainsi 18’158 morts. Au niveau matériel, les dégâts sont également considérables, comprenant 9'878 maisons emportées et 2’044 autres détruites, sans compter les navires détruits, les champs, les digues, etc… Plus la distance entre l’épicentre du tsunami et le point observé est grande, moins la vague provoque de dégâts en termes humains et matériels[1].

Le concept central de ce travail est l’après-tsunami, à savoir la période qui suit un raz-de-marée, plus particulièrement celui de 1896. Le tsunami occupe au sein de ce travail la fonction de déclencheur, de cadre mais aussi de référentiel également. Les protagonistes prennent le tsunami comme point de repère traiter de tout ce qui a été influencé par ladite catastrophe ou dont le but est de contribuer à soigner les plaies provoquées par le raz-de-marée. La fin du travail se termine à la fin du processus de l’après-tsunami, lorsque la région frappée par le tsunami s’est relevée et ne porte plus de stigmates visibles. Ceci se voit renforcé par le fait que la publication du dernier rapport d’enquête gouvernemental sur le tsunami, tel un épiphénomène du tsunami, soit en 1903.

Une seconde catastrophe fera l’objet d’une mention dans ce travail, celui du tremblement de terre du Nōbi (Nōbi jishin 濃尾地震) du 28 octobre 1891, ayant frappé principalement les départements d’Aichi et Gifu (Aichi-ken, Gifu-ken 愛知県、岐阜県). Le séisme a provoqué la mort de 7'273 personnes et plus de 17'175 blessés. Il est mentionné dans ce travail car il s’agit de la première catastrophe naturelle dont la gestion se fasse au niveau national et dont l’aura dépasse l’échelle régionale pour engager le pays entier dans une mobilisation économique et émotionnel, selon l’historien Gregory Clancey dans son ouvrage Earthquake Nation[2].

Concernant les termes issus du japonais, la transcription utilisée est le système de Hepburn modifié (Hebon-shiki ヘボン式). Les noms de ville sont quant à eux écrits selon le système de Hepburn et conservent donc le signe diacritique d’allongement de la voyelle. Les termes empruntés sont dès lors retranscrits une première fois en alphabet latin et en japonais avant d’être omis les fois suivantes. Les toponymes et les noms de personnages historiques sont indiqués en japonais dans le sens original d’énonciation (le nom précède le prénom) avec leurs dates de naissance et de mort. Certains noms d’entités administratives sont abrégés, qui sont les suivantes : le Bureau impérial de prévention et de recherche sismique ou BIRPS (shinsai yobō chōsakai 震災予防調査会) et la Croix Rouge japonaise ou CRJ (nihon sekijūji kai 日本赤十字会)

Adaptation et gestion d’une catastrophe périphérique

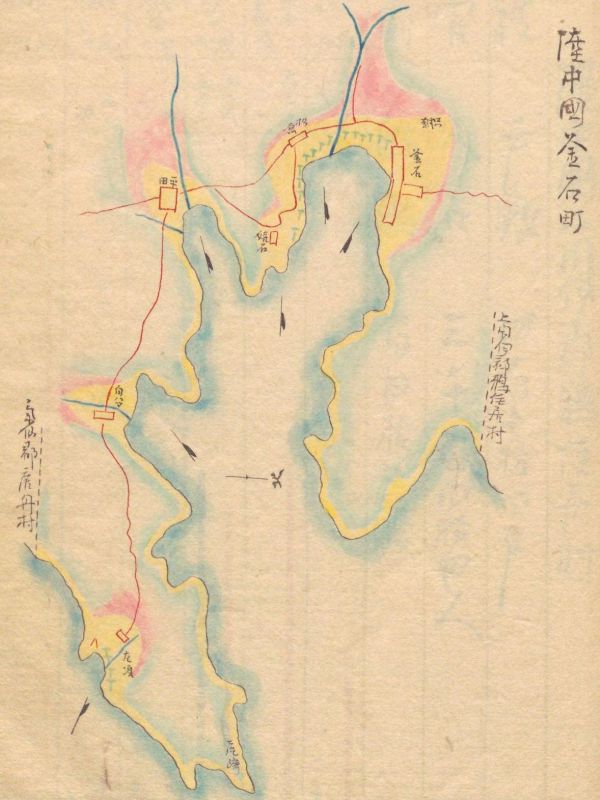

Carte des dévastations de la ville de Kamaishi, dans l’ancienne province du Rikuchū Source: Yamana Sōshin (山奈宗真 1847-1909), Sanriku daikaishō Iwate-ken engan higai chōsa hyō 三陸大海嘯岩手県沿岸被害調査表 (Exposé des dégâts costaux du grand raz-de-marée du Sanriku du département d’Iwate), 000000471999, 1896, Collection digitale de la Bibliothèque de la Diète, p. 15.

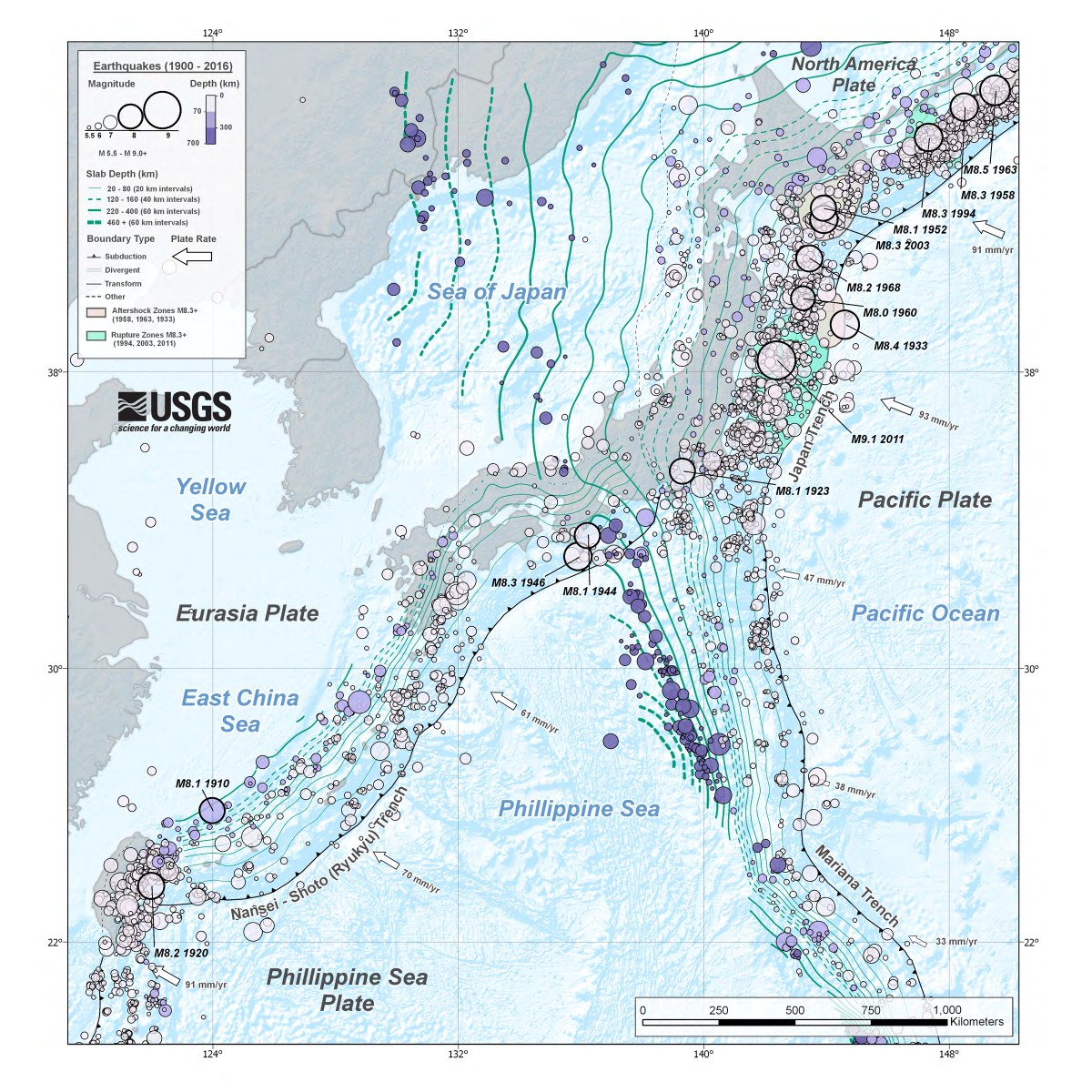

Carte 1 : Carte des séismes ayant frappé le Japon entre 1900 et 2016[4]. Par le Société américaine de géologie (USGS).

[3] 「緑樹昼暗くして。家々煙雨の空濛たるは。一従来黄梅の時節に於て。見る所の現象なるに。[…] 六月の十六日。東海岸より。悲惨なる電信は陸続として飛来せり。乃ち東京の現象は。其の余響たらしを知る。凶報によれば。宮城岩手県等沿岸の諸道に。大海嘯ありて。人畜の死亡無算なりと。一電は一電よりも惨に。人をして覚えず肌膚生粟の感あらしむ。是に於て官民共に人を派して。各々其の実況を探り。」, Yamashita Shigetami (1857-1942), Reportage au style vulgaire (Fūzoku gahō 風俗画報), Tōyōdō (東陽堂), 1896, Tsunami digital Library, ID 44, URL : http://tsunami-dl.jp/, partie « Préface » (jogen 緒言).

[4] Wikipedia Commons Voir source, consulté le 12.7.21.

Introduction - Mise en place des enjeux

« À l’ombre du feuillage des arbres, une bruine assomb[rit] les rues et le ciel. C'[est] une vue qui accompagn[e] traditionnellement le jasmin d’hiver. Mais cette [année], il [est] rare d'entendre le goutte-à-goutte. […]. Cela se réalis[a]. Le seizième jour du sixième mois [de 1896]. Des côtes à l’Est, les télégraphes désastreux se succéd[èrent]. De plus, l’impact de cet incident se f[it] sav[oir] jusqu’au sein de Tōkyō. Selon les nouvelles alarmantes, un grand raz-de-marée [a] attein[t] simultanément la côte de Miyagi, Iwate. Les morts de personnes et d'animaux [étaient] innombrables. Chaque télégramme [est] plus dévastateur que l'autre. De mémoire d’homme, personne n’[avait] assist[é] à un spectacle aussi effrayant. À ce moment-là, les administrateurs autant que les particuliers envoy[èrent] des personnes pour enquêter sur la situation »[3].

Nous pouvons lire ci-dessus la préface du numéro spécial du Reportage au style vulgaire de Yamashita Shigetami (山下重民1857-1942), un intellectuel de la première moitié de l’ère Meiji. Il relate comment la nouvelle de la vague ayant frappé du Tōhoku s’est répercutée à la capitale. Yamashita tente de nous convaincre de l’atrocité des nouvelles par la litote. À l’instar du tsunami de 2011 ayant frappé la même côte à 115 ans d’écart, ce témoignage nous aide à saisir la réception par la métropole d’une catastrophe se déroulant à la périphérie du Japon.

Après avoir vu le déroulement de l’écho de la catastrophe à la capitale, tournons notre regard vers les terrains touchés par le tsunami du Sanriku (Meiji Sanriku tsunami 明治三陸海嘯) de 1896. Il est question de ce qui se déroule à partir du moment où la vague frappe le littoral jusqu’à la fin de la restauration des terres ravagées, en passant par l’arrivée des renforts des États central et départementaux. Plus précisément, l’intention première de cette étude traite de la manière dont les habitants d’un territoire touché par un aléa-séisme se relèvent et reconstruisent avec l’aide d’un État centralisé et de la Croix-Rouge japonaise. Ce travail de M2 se veut être la suite directe d’un précédent mémoire de M1, comme étant une recherche indépendante. La première portion de cet ensemble s’est concentrée sur le volet bibliographique et méthodologique de la recherche et se comprend telle une présentation des principaux points épistémologiques dans la recherche. Le second tome de la recherche entamée ci-dessus restreint son champ d’investigation sur la manière dont les États, c’est-à-dire ses échelons national et départemental, interviennent sur les terrains dévastés par le tsunami de 1896 pour entamer la phase de reconstruction. Ce glissement d’une échelle plus grande à une seconde plus réduite a pour but de décortiquer les différentes strates de la réponse étatique sur le terrain dans le cas d’une catastrophe spécifique qu’est un tsunami induit par un séisme sous-marin. La configuration en entonnoir a pour avantage d’avoir un cheminement qui se veut limpide pour se diriger vers le cœur du sujet, avant d’approfondir l’enquête en scrutant les pistes partant des terrains dévastés du Sanriku. Lesdites pistes mènent vers les participants aussi présents durant l’après-tsunami : la Croix-Rouge japonaise, la presse régionale et les victimes.

Au niveau spatio-temporel, cet examen a pour théâtre primordial la région côtière du Sanriku, elle-même partie du territoire administratif du Tōhoku (東北) ou « Nord-Est », région historiquement vulnérable aux tsunamis (Carte ci-dessous).

Nous pouvons lire ci-dessus la préface du numéro spécial du Reportage au style vulgaire de Yamashita Shigetami (山下重民1857-1942), un intellectuel de la première moitié de l’ère Meiji. Il relate comment la nouvelle de la vague ayant frappé du Tōhoku s’est répercutée à la capitale. Yamashita tente de nous convaincre de l’atrocité des nouvelles par la litote. À l’instar du tsunami de 2011 ayant frappé la même côte à 115 ans d’écart, ce témoignage nous aide à saisir la réception par la métropole d’une catastrophe se déroulant à la périphérie du Japon.

Après avoir vu le déroulement de l’écho de la catastrophe à la capitale, tournons notre regard vers les terrains touchés par le tsunami du Sanriku (Meiji Sanriku tsunami 明治三陸海嘯) de 1896. Il est question de ce qui se déroule à partir du moment où la vague frappe le littoral jusqu’à la fin de la restauration des terres ravagées, en passant par l’arrivée des renforts des États central et départementaux. Plus précisément, l’intention première de cette étude traite de la manière dont les habitants d’un territoire touché par un aléa-séisme se relèvent et reconstruisent avec l’aide d’un État centralisé et de la Croix-Rouge japonaise. Ce travail de M2 se veut être la suite directe d’un précédent mémoire de M1, comme étant une recherche indépendante. La première portion de cet ensemble s’est concentrée sur le volet bibliographique et méthodologique de la recherche et se comprend telle une présentation des principaux points épistémologiques dans la recherche. Le second tome de la recherche entamée ci-dessus restreint son champ d’investigation sur la manière dont les États, c’est-à-dire ses échelons national et départemental, interviennent sur les terrains dévastés par le tsunami de 1896 pour entamer la phase de reconstruction. Ce glissement d’une échelle plus grande à une seconde plus réduite a pour but de décortiquer les différentes strates de la réponse étatique sur le terrain dans le cas d’une catastrophe spécifique qu’est un tsunami induit par un séisme sous-marin. La configuration en entonnoir a pour avantage d’avoir un cheminement qui se veut limpide pour se diriger vers le cœur du sujet, avant d’approfondir l’enquête en scrutant les pistes partant des terrains dévastés du Sanriku. Lesdites pistes mènent vers les participants aussi présents durant l’après-tsunami : la Croix-Rouge japonaise, la presse régionale et les victimes.

Au niveau spatio-temporel, cet examen a pour théâtre primordial la région côtière du Sanriku, elle-même partie du territoire administratif du Tōhoku (東北) ou « Nord-Est », région historiquement vulnérable aux tsunamis (Carte ci-dessous).

[5] Kenji Satake (ed.), Tsunamis: case studies and recent developments, Dordrecht; New York, Springer, 2005, 343 p.

[6] James L. Huffman, Japan in world history, New York, Oxford University Press, 2010, 156 p, p. 77.

[7] Fumio Yamashita, 1896 明治三陸地震津波 ( 1896: Le tsunami sismique du Sanriku de l’ère Meiji), Tokyo, 2005, p. 27, fig. 2-7.

[8] Ibid, chapitre 2.

[9] Ibid., pp. 33-4.

[10] L. M. Cullen, A history of Japan, 1582-1941: internal and external worlds, Cambridge, UK ; New York, N.Y, Cambridge University Press, 2003, 357 p, p. 232.

[11] Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental : aux origines du Japon d’aujourd’hui, Paris, Gallimard, 2016, 490 p, pp. 217-35 (e-book).

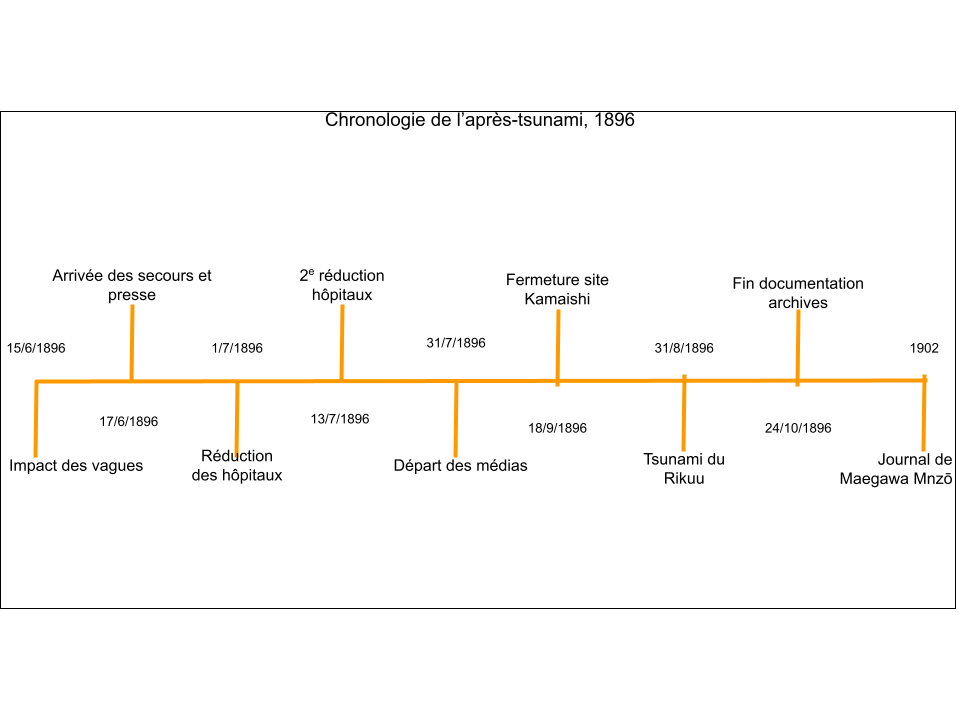

Chronologie 1: chronologie de l’après-tsunami du Sanriku de 1896

Création: William Favre.

Création: William Favre.

Le Sanriku (三陸) ou « les trois terres » désignent un ensemble de trois territoires: les Rikuzen (陸前), Rikuchū (陸中) et Rikuu (陸羽). Actuellement, le Sanriku recouvre les trois départements contemporains d’Aomori (青森), d’Iwate (岩手) et Miyagi (宮城), bordant l’océan Pacifique. Le relief côtier de cette région est accidenté et formé de plusieurs baies étroites dites en « rias », dont la configuration exigüe accentue la force destructrice des tsunamis. La côte court sur une longueur totale de 300 km jusqu’à la limite septentrionale de l’île principale de Honshū. Le Sanriku est né de la scission en trois parties des provinces historiques de Mutsu (陸奥) et Dewa (出羽) suite à la guerre de Boshin (Boshin Sensō 戊辰戦争) à l’été 1869, guerre civile qui oppose la cour impériale de Tōkyō et les partisans du shogounat déchu des Tokugawa (Tokugawa Bakufu 徳川幕府)[5]. La réforme de l’abolition des domaines féodaux mène à l’abandon de ces précédentes scissions en 1871 et se voit remplacé par les noms des départements actuels[6].

Au moment où frappe le raz-de-marée en 1896, la portion côtière concernée par les deux vagues s’étend de Hachinohe (八戸) dans le département d’Aomori à Sendai (仙台) dans celui de Miyagi, 300 km plus au Sud. L’épicentre du séisme se situe au large de Miyako (宮古) au centre du département d’Iwate[7]. La bande littorale affectée varie entre 2 et 5 km de largeur, en fonction de la déclivité du terrain. Des 22'000 morts et des 9'000 blessés de la vague, la moitié se concentre sur l’interface océanique du département d’Iwate, suivi par Miyagi et Aomori. La ville la plus touchée a été notamment la cité sidérurgique de Kamaishi (釜石), qui regroupe à elle seule plus 6000 victimes[8]. Kamaishi fait figure d’exception dans le panorama des agglomérations touchées, se caractérisant plutôt par des villages de pêcheurs et agriculteurs, situés au fond des baies au relief accidenté du territoire[9].

Au niveau chronologique, la décennie 1890 observe une fructification des réformes mises en place par l’État central et une montée du nationalisme culminant avec la guerre sino-japonaise de 1894-5 avec comme conséquence l’établissement formel du colonialisme japonais et l’invasion de Taïwan en 1895[10]. D’un point de vue politique, le mouvement pour la liberté et des droits du peuple (jiyūminken undō 自由民権運動) des années 1880 a porté ses fruits sous la forme d’une Constitution (kenpō 憲法) et d’un parlement bicaméral (Teikoku gikai 帝国議会) en 1889 et en 1891[11]. Au niveau des limites chronologiques, celles-ci sont calquées sur les documents, allant du moment où frappe la catastrophe le soir du 15 juin 1896 à la fin du journal de Maegawa Monzō, près de six ans plus tard, se concluant en 1902 (Chrono. 1 ci-dessous).

Au moment où frappe le raz-de-marée en 1896, la portion côtière concernée par les deux vagues s’étend de Hachinohe (八戸) dans le département d’Aomori à Sendai (仙台) dans celui de Miyagi, 300 km plus au Sud. L’épicentre du séisme se situe au large de Miyako (宮古) au centre du département d’Iwate[7]. La bande littorale affectée varie entre 2 et 5 km de largeur, en fonction de la déclivité du terrain. Des 22'000 morts et des 9'000 blessés de la vague, la moitié se concentre sur l’interface océanique du département d’Iwate, suivi par Miyagi et Aomori. La ville la plus touchée a été notamment la cité sidérurgique de Kamaishi (釜石), qui regroupe à elle seule plus 6000 victimes[8]. Kamaishi fait figure d’exception dans le panorama des agglomérations touchées, se caractérisant plutôt par des villages de pêcheurs et agriculteurs, situés au fond des baies au relief accidenté du territoire[9].

Au niveau chronologique, la décennie 1890 observe une fructification des réformes mises en place par l’État central et une montée du nationalisme culminant avec la guerre sino-japonaise de 1894-5 avec comme conséquence l’établissement formel du colonialisme japonais et l’invasion de Taïwan en 1895[10]. D’un point de vue politique, le mouvement pour la liberté et des droits du peuple (jiyūminken undō 自由民権運動) des années 1880 a porté ses fruits sous la forme d’une Constitution (kenpō 憲法) et d’un parlement bicaméral (Teikoku gikai 帝国議会) en 1889 et en 1891[11]. Au niveau des limites chronologiques, celles-ci sont calquées sur les documents, allant du moment où frappe la catastrophe le soir du 15 juin 1896 à la fin du journal de Maegawa Monzō, près de six ans plus tard, se concluant en 1902 (Chrono. 1 ci-dessous).

Problématique

Suite à cette mise en contexte, nous pouvons nous tourner vers la problématique servant de fil rouge à cette étude, qui est la suivante: Comment l’État de Meiji prend en charge les aléas d’une catastrophe naturelle sur sa périphérie ? Sur l'exemple d'un tsunami du Sanriku de 1896 – la première catastrophe maritime majeure de l’ère en question, non loin de Fukushima, ce mémoire met en lumière l’importance des échelons nationaux et départementaux dans la phase post-catastrophe. Cette perspective permettra d'équilibrer la vision actuelle qui, en résumé, minimise le rôle du gouvernement avec en chef de file les hauts fonctionnaires ou la maison impériale. Ce cas permet de voir comment l'État Meiji s’adapte à la fois et centralise une partie de ses compétences et coordonne leur déploiement avec les acteurs locaux. Le problème découlant de cette vision est de se concentrer excessivement sur la notion de « revitalisation » ou fukkō (復興) alors que cette notion est relativement nouvelle et ne reflète pas la réalité historique des cinq premières décennies de la période moderne.

Précisons maintenant les notions fondamentales de cette étude. La terminologie choisie, c’est-à-dire émanant d’un parti pris, a comme point de départ un accent mis sur les crises socio-environnementales et la relation qu’elles entretiennent avec les communautés humaines. Les mots-clés dès lors sont ceux de reconstruction/revitalisation, de restauration, d’après-tsunami et résilience, de vulnérabilité, et enfin du centre/périphérie. Cet ensemble a pour vocation d’être une boussole épistémologique pour le questionnement, de point de rattachement à des chantiers antérieurs auxquels il est question de contribuer.

Précisons maintenant les notions fondamentales de cette étude. La terminologie choisie, c’est-à-dire émanant d’un parti pris, a comme point de départ un accent mis sur les crises socio-environnementales et la relation qu’elles entretiennent avec les communautés humaines. Les mots-clés dès lors sont ceux de reconstruction/revitalisation, de restauration, d’après-tsunami et résilience, de vulnérabilité, et enfin du centre/périphérie. Cet ensemble a pour vocation d’être une boussole épistémologique pour le questionnement, de point de rattachement à des chantiers antérieurs auxquels il est question de contribuer.

[12] J. Charles Schencking, The Great Kantō Earthquake and the Chimera of National Reconstruction in Japan, s.l., Columbia University Press, 2013. Dans l’introduction et dans le chapitre 2 de son ouvrage, Schencking développe la vision des commentateurs de l’époque tentant de remanier la capitale autant d’un point de vue urbanistique que social.

[13] National Research Council (U.S.), National Research Council (U.S.) et National Research Council (U.S.) (eds.), National earthquake resilience: research, implementation, and outreach, Washington, D.C, National Academies Press, 2011, 263 p., pp. 12-13.

[14] Anonyme, tsunami n.m., Voir source, consulté le 9.8.21.

[15] Susannah M. Hoffman et Anthony Oliver-Smith (eds.), Catastrophe & culture: the anthropology of disaster, Santa Fe, NM : Oxford, School of American Research Press ; J. Currey, 2002, 312 p, p. 14.

[16] Sander van der Leeuw, Social Sustainability, Past and Future: Undoing Unintended Consequences for the Earth’s Survival, 1re éd., s.l., Cambridge University Press, 2019.

[17] Giacomo Parrinello, « Les enjeux de l’après : vulnérabilité et résilience à l’épreuve des politiques de la catastrophe au 20e siècle », VertigO, 20 décembre 2016, Volume 16 numéro 3.

[18] Coll., « Centre, périphérie », octobre 2003 ; 2020, Géoconfluences, Voir source, consulté le 9.8.21.

[19] Idem.

[20] Idem.

[21] Georges Saunier, « Quelques réflexions sur le concept de Centre et Périphérie », Hypothèses, 2000, vol. 3, no 1, p. 175, p. 2.

[22] op. cit., p. 175, p. 4.

Les mots-clés

La restauration (fukkyū 復旧) et la régénération (fukkō 復興) sont à traiter en tandem car ils sont tous deux considérés comme les étapes d’un processus de récupération, mais aussi des visions antagonistes de la direction à prendre pour l’après-séisme. Les deux termes sont tirés à la fois directement des documents qui se rapportent aux tremblements de terre, de même que les chercheurs japanophones se réapproprient ces deux termes pour décrire des réalités distinctes. La restauration contient est les caractères fuku (復) voulant dire « à nouveau, derechef » et kyū ou furui (旧い) « d’origine, ancien » pour indiquer l’action de retourner un lieu ou un objet à son état originel. Il s’applique particulièrement dans le langage courant aux infrastructures ou aux machines. Quant à la régénération, elle comporte également le concept de répétition, or elle traduit du japonais l’idée de rebâtir un lieu ayant détruit au-delà de son état initial avec le sinogramme (興 kyō) ou le verbe (興すokosu) signifiant « vivifier, revigorer ». La régénération comporte donc une étape supplémentaire en allant au-delà du simple rétablissement structurel des régions touchées. Il semble que les deux termes soient surtout usités en japonais contrairement à d’autres régions du monde soumises à des séismes fréquents. La distinction entre les deux termes semble même inexistante car les deux vocables se confondent en anglais comme en français dans celui de la reconstruction. Il a paru plus opportun de les traduire, du moins de leur trouver un équivalent en français. La confrontation entre ces deux vocables vient d’une opposition de la direction à donner après une situation de rectification des erreurs succédant au séisme quant à la façon de rebâtir une région touchée. Les deux termes sont loin d’être neutres et proviennent du vocabulaire usité par les autorités pour revitaliser la région, la « reconstruire » tandis que la restauration n’en est qu’une étape antérieure. Le terme a en effet pris sa signification actuelle avec le Grand séisme de 1923, où le gouvernement nourrissait le projet de reconstruction de la capitale comme un nouveau départ pour la ville et pour tout l’empire, autant sur le plan urbanistique que moral[12].

L'après-tsunami, à l'instar d'une période d'après-guerre, se caractérise par une période d'incertitude et de turbulence pour les sociétés concernées par cette période de temps dont le signal de départ est la fin de la secousse la plus destructrice. Il est la transposition du terme anglais d’aftermath ou des « séquelles » d’une catastrophe naturelle. La période post-sismique s’étale, dans les cas que nous observons, de plusieurs mois à quelques années au maximum. Il s’agit véritablement d’une séquence de stabilisation des communautés touchées par la rupture socio-environnementale provoquée par un aléa, un tsunami dans notre étude. Nous considérons que l’après-tsunami touche à sa fin au moment où les stigmates du désastre se sont estompés dans les territoires touchés. Durant cette séquence prend place le processus de restauration, l'une des stratégies permettant de s'extraire de la situation représentée par l'après-tsunami. Le chemin pris par les communautés touchées s’avère de rester sur les lieux sinistrés et d'y rebâtir les structures détruites lors du tsunami du Sanriku[13].

La fin de l’après-tsunami rime avec le retour à une vie proche de la situation d’avant-catastrophe pour les survivants de la catastrophe. Le tremblement et ses retombées se muent progressivement en traumatisme ou en souvenir que les communautés touchées entretiennent avec des modalités qui varient selon les contextes socio-culturels. Par exemple, la forme la plus commune prise par la mémoire post-sismique est celle de stèles gravées marquant l’extension maximale du tsunami de 1896 à un emplacement de la côte du Tōhoku (東北).

À la base la période susmentionnée, un tsunami est un emprunt du japonais se décomposant en deux sinogrammes : tsu (津) et nami (波), respectivement « port » et « vague ». Littéralement signifiant « vague atteignant le port », le tsunami observe d’autres graphies plus anciennes telles que 津浪 ou 海嘯. Le second se lit également kaishō, se traduisant par « mascaret » en français. Le mascaret désigne une élévation soudaine du niveau de l’eau dans certains fleuves ou estuaires à la morphologie étroites, contrariant son courant naturel. Le terme de kaishō, le plus couramment rencontré au sein du corpus de sources, recouvre plusieurs phénomènes distincts ayant pour trait commun d’observer une élévation importante et subite du niveau de l’eau à des emplacements proches de l’eau. Dans son premier, un tsunami est une « onde océanique superficielle engendrée par un choc tellurique, comme un séisme, une éruption sous-marine, un glissement »[14]. Le tsunami du 15 juin 1896 a été induit en particulier par un séisme de type « megathrust » qui se réfère à des secousses provenant de failles extrêmement larges trouvés essentiellement à la conjonction de deux plaques, les zones de subduction. La faille courant à la limite de la plaque Pacifique au large du Tōhoku fait partie de la ceinture de feu du Pacifique et à l’origine du tsunami de 2011 également. La partie 1.2.2 détaille plus amplement les dévastations engendrées par une telle calamité, concentrées sur une zone étroite littorale où se dépose une couche de sel et de sédiments avec le reflux.

La résilience est la capacité d’une société humaine à se remettre d’un choc, d’une crise socio-environnementale circonscrite à un cadre spatio-temporel déterminé. Il s’agit en soi de la capacité d’une société donnée de retrouver un point d’équilibre qu’elle avait avant l’avènement de la crise[15] socio-environnementale. La résilience est un terme polysémique dans la signification qui se voit réadapté à chaque appropriation du vocable par une discipline différente. Dans le cadre de cette étude, la résilience de systèmes dynamiques proposé par Sander Van der Leeuw représente la capacité maximale des équilibres au sein d’un système social et environnemental à absorber des chocs avant de basculer dans un nouvel état d’équilibre[16]. La temporalité et l’échelle sont des paramètres primordiaux car elles conditionnent la vitesse et l’extension d’une évolution au sein d’un système complexe.

Bien que la résilience et la vulnérabilité sont des facteurs Dans le cas des sciences sociales environnementales, la vulnérabilité est acceptée comme une fragilité face aux risques, c’est-à-dire à des phénomènes destructeurs avec une potentialité de réalisation variable. La propension des sociétés à être endommagées s’étend des décisions humaines aux mesures politiques en passant par des comportements muant le risque en catastrophe. Celle-ci varie grandement selon les situations sociales et augmente en fonction de la précarité sociale en tant que circonstance aggravante. Malgré une connotation de fatalité, il paraît opportun de la voir comme l’héritage d’un ensemble de circonstances de l’environnement social et matériel influant négativement sur la restauration et la régénération. Intrinsèquement liés au niveau conceptuel, les deux termes ne sont pas forcément complémentaires, mais plutôt concomitants. L’historien Giacomo Parrinello estime que les deux concepts peuvent se modifier simultanément à l’aune de la catastrophe et que leur trajectoire n’est pas linéaire à cause des différences de représentation et des intérêts dans les groupes d’individus impliqués dans la restauration de lieux dévastés[17]. La vulnérabilité désigne dans le cadre des études sur les catastrophes naturelles les facteurs humains et structurels rendant plus sensible un groupe humain face aux chocs provoqués par les répercussions d’un aléa.

Les notions de centre et de périphérie proviennent de la géographie et désignent un rapport de force, d’inégalité d’éléments déterminants entre deux espaces ou encore de domination, quelle qu’en soit l’échelle; il ne s’agit donc pas d’un repère particulier dans l’espace[18]. Le centre est un emplacement qui se caractérise par la concentration de marqueurs socioculturels et socio-économiques. Cette centralisation permet une capacité décisionnelle sur un espace plus ou moins vaste dépendant de la métropole qu’est la périphérie. Elle est déterminée par des variables démographiques, économiques, de capacité « d’auto-développement sur ses propres ressources humaines et financières » et « ses capacités de recherche et d’innovation »[19]. Les espaces périphériques peuvent être plus ou moins intégrés à l’ensemble qu’ils forment avec le centre en fonction des retombées provenant de la métropole[20]. En histoire, l’usage des deux termes remontent principalement à l’école des Annales sous l’impulsion de la géohistoire de Fernand Braudel qui cherche à s’extraire du cadre analytique étatique[21]. Un changement intervient avec Raymond Aron en 1984 avec Paix et guerre entre les Nations, en critiquant le concept, tente de dépeindre des rapports plus complexes entre les espaces centraux et aux marges[22].

L'après-tsunami, à l'instar d'une période d'après-guerre, se caractérise par une période d'incertitude et de turbulence pour les sociétés concernées par cette période de temps dont le signal de départ est la fin de la secousse la plus destructrice. Il est la transposition du terme anglais d’aftermath ou des « séquelles » d’une catastrophe naturelle. La période post-sismique s’étale, dans les cas que nous observons, de plusieurs mois à quelques années au maximum. Il s’agit véritablement d’une séquence de stabilisation des communautés touchées par la rupture socio-environnementale provoquée par un aléa, un tsunami dans notre étude. Nous considérons que l’après-tsunami touche à sa fin au moment où les stigmates du désastre se sont estompés dans les territoires touchés. Durant cette séquence prend place le processus de restauration, l'une des stratégies permettant de s'extraire de la situation représentée par l'après-tsunami. Le chemin pris par les communautés touchées s’avère de rester sur les lieux sinistrés et d'y rebâtir les structures détruites lors du tsunami du Sanriku[13].

La fin de l’après-tsunami rime avec le retour à une vie proche de la situation d’avant-catastrophe pour les survivants de la catastrophe. Le tremblement et ses retombées se muent progressivement en traumatisme ou en souvenir que les communautés touchées entretiennent avec des modalités qui varient selon les contextes socio-culturels. Par exemple, la forme la plus commune prise par la mémoire post-sismique est celle de stèles gravées marquant l’extension maximale du tsunami de 1896 à un emplacement de la côte du Tōhoku (東北).

À la base la période susmentionnée, un tsunami est un emprunt du japonais se décomposant en deux sinogrammes : tsu (津) et nami (波), respectivement « port » et « vague ». Littéralement signifiant « vague atteignant le port », le tsunami observe d’autres graphies plus anciennes telles que 津浪 ou 海嘯. Le second se lit également kaishō, se traduisant par « mascaret » en français. Le mascaret désigne une élévation soudaine du niveau de l’eau dans certains fleuves ou estuaires à la morphologie étroites, contrariant son courant naturel. Le terme de kaishō, le plus couramment rencontré au sein du corpus de sources, recouvre plusieurs phénomènes distincts ayant pour trait commun d’observer une élévation importante et subite du niveau de l’eau à des emplacements proches de l’eau. Dans son premier, un tsunami est une « onde océanique superficielle engendrée par un choc tellurique, comme un séisme, une éruption sous-marine, un glissement »[14]. Le tsunami du 15 juin 1896 a été induit en particulier par un séisme de type « megathrust » qui se réfère à des secousses provenant de failles extrêmement larges trouvés essentiellement à la conjonction de deux plaques, les zones de subduction. La faille courant à la limite de la plaque Pacifique au large du Tōhoku fait partie de la ceinture de feu du Pacifique et à l’origine du tsunami de 2011 également. La partie 1.2.2 détaille plus amplement les dévastations engendrées par une telle calamité, concentrées sur une zone étroite littorale où se dépose une couche de sel et de sédiments avec le reflux.

La résilience est la capacité d’une société humaine à se remettre d’un choc, d’une crise socio-environnementale circonscrite à un cadre spatio-temporel déterminé. Il s’agit en soi de la capacité d’une société donnée de retrouver un point d’équilibre qu’elle avait avant l’avènement de la crise[15] socio-environnementale. La résilience est un terme polysémique dans la signification qui se voit réadapté à chaque appropriation du vocable par une discipline différente. Dans le cadre de cette étude, la résilience de systèmes dynamiques proposé par Sander Van der Leeuw représente la capacité maximale des équilibres au sein d’un système social et environnemental à absorber des chocs avant de basculer dans un nouvel état d’équilibre[16]. La temporalité et l’échelle sont des paramètres primordiaux car elles conditionnent la vitesse et l’extension d’une évolution au sein d’un système complexe.

Bien que la résilience et la vulnérabilité sont des facteurs Dans le cas des sciences sociales environnementales, la vulnérabilité est acceptée comme une fragilité face aux risques, c’est-à-dire à des phénomènes destructeurs avec une potentialité de réalisation variable. La propension des sociétés à être endommagées s’étend des décisions humaines aux mesures politiques en passant par des comportements muant le risque en catastrophe. Celle-ci varie grandement selon les situations sociales et augmente en fonction de la précarité sociale en tant que circonstance aggravante. Malgré une connotation de fatalité, il paraît opportun de la voir comme l’héritage d’un ensemble de circonstances de l’environnement social et matériel influant négativement sur la restauration et la régénération. Intrinsèquement liés au niveau conceptuel, les deux termes ne sont pas forcément complémentaires, mais plutôt concomitants. L’historien Giacomo Parrinello estime que les deux concepts peuvent se modifier simultanément à l’aune de la catastrophe et que leur trajectoire n’est pas linéaire à cause des différences de représentation et des intérêts dans les groupes d’individus impliqués dans la restauration de lieux dévastés[17]. La vulnérabilité désigne dans le cadre des études sur les catastrophes naturelles les facteurs humains et structurels rendant plus sensible un groupe humain face aux chocs provoqués par les répercussions d’un aléa.

Les notions de centre et de périphérie proviennent de la géographie et désignent un rapport de force, d’inégalité d’éléments déterminants entre deux espaces ou encore de domination, quelle qu’en soit l’échelle; il ne s’agit donc pas d’un repère particulier dans l’espace[18]. Le centre est un emplacement qui se caractérise par la concentration de marqueurs socioculturels et socio-économiques. Cette centralisation permet une capacité décisionnelle sur un espace plus ou moins vaste dépendant de la métropole qu’est la périphérie. Elle est déterminée par des variables démographiques, économiques, de capacité « d’auto-développement sur ses propres ressources humaines et financières » et « ses capacités de recherche et d’innovation »[19]. Les espaces périphériques peuvent être plus ou moins intégrés à l’ensemble qu’ils forment avec le centre en fonction des retombées provenant de la métropole[20]. En histoire, l’usage des deux termes remontent principalement à l’école des Annales sous l’impulsion de la géohistoire de Fernand Braudel qui cherche à s’extraire du cadre analytique étatique[21]. Un changement intervient avec Raymond Aron en 1984 avec Paix et guerre entre les Nations, en critiquant le concept, tente de dépeindre des rapports plus complexes entre les espaces centraux et aux marges[22].

[23] Pŏm-sŏng Kim, Meiji Taishō no Nihon no jishingaku: « rōkaru saiensu » o koete, Shonan., Tōkyō, Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2007, 174 p, Introduction.

[24] Ritsuko S. Matsu’ura, "A short history of Japanese historical seismology: past and the present", Geoscience Letters, décembre 2017, vol. 4, no 1, p. 3.

[25] Julien Fréchet, Mustapha Meghraoui et Massimiliano Stucchi (eds.), Historical seismology: interdisciplinary studies of past and recent earthquakes, Dordrecht, Springer, 2008, 443 p, pp. 25-26.

[26] Amos Nur et Dawn Burgess, Apocalypse: earthquakes, archaeology, and the wrath of God, Princeton, Princeton University Press, 2008, 309 p, pp. 4-7.

[27] Beaussart, Grégory, Vivre avec les aléas « naturels », tome I, Anne Bouchy (dir.), Université Jean-Jaurès, Toulouse, 2017, pp. 17-30.

[28] S.M. Hoffman et A. Oliver-Smith (eds.), Catastrophe & culture, op. cit.

[29] William Cronon (ed.), Uncommon ground: toward reinventing nature, 1st ed., New York, W.W. Norton & Co, 1995, 561 p.

[30] Timo Myllyntaus et Mikko Saikku (eds.), Encountering the past in nature: essays in environmental history, Rev. ed., Athens, Ohio University Press, 2001, 166 p, pp. 11-12.

Historiographie

D’un point de vue historiographique, les principaux courants qui ont nourri l’appareil critique de cette recherche sont la sismologie historique et les sciences sociales de l’environnement (les disaster sciences). La raison d’un recoupage de ces trois courants a été de regrouper des courants historiographiques ayant traité le sujet des séismes et qui fournissent des outils utiles à la compréhension transversale de l’après-séisme.

La sismologie historique a pour préoccupation première de retracer comment un tel phénomène géologique se traduit sur les sociétés humaines et ce que les traces de catastrophes passées peuvent transmettre aux chercheurs sur les séismes en général ou sur leurs conséquences humaines. Plusieurs branches voient le jour, principalement en Europe, aux États-Unis et au Japon, qui se développent en parallèle et s’internationalisent. La branche japonaise durant cette période élabore un vivier de compétences spécifique, avec son propre personnel et un laboratoire basé principalement à l’Université de Tōkyō[23]. Le bureau impérial de recherche et de prévention sismique, que nous abrégeons par BIRPS dorénavant, a pour objectif de cartographier et de quantifier les lignes de failles dans l’archipel. Cette proximité entre la recherche et le pouvoir impérial se traduit au niveau historiographique entre 1891 et 1923 par une recherche résolument pratique, tournée vers la cartographie des failles et d’une architecture parasismique. Avec l’expérience traumatique de 1923, un nouvel élan est donné à la discipline dans la compilation des séismes historiques suite à la prise de conscience du potentiel dévastateur du phénomène[24]. La recherche est facilitée par des témoignages remontant au VIIIe siècle. Au cours du XXe siècle, des progrès significatifs sont faits dans les domaines de la compréhension de l’histoire géologique de l’archipel. De même, l’archéologie permet d’observer sur le terrain quels sont les vestiges laissés par les tremblements de terre du passé[25]. L’archéologie étudie les couches du sol mais aussi ce qui échappe aux traces écrites ou en traitant des périodes antécédentes à l’écriture[26].

Les sciences sociales de l’environnement englobent un panel large de sciences humaines et sociales qui tentent de prendre en compte l’influence de ce qui entoure les sociétés humaines. L’histoire et l’anthropologie environnementale retiennent notre attention dans ce domaine de savoir particulièrement large. L’histoire permet de regarder comment évolue l’interaction entre l’homme et son milieu à travers le temps, tandis que l’anthropologie concentre son regard sur la manière dont les sociétés humaines agissent par rapport à leur milieu. L’anthropologie permet également de comprendre l’individu comme étant l’unité d’une structure sociale plus vaste, elle-même incluse dans un réseau d’interactions à un contexte de la restauration à la fois collective et individuelle d’une société après un traumatisme important[27]. Les principaux chercheurs à avoir exploré cet espace d’étude sont Susanna Hoffman et Anthony Oliver-Smith[28]. Tous deux cherchent par le biais des disaster sciences à approfondir la dimension humaine des catastrophes pour en faire avant tout des éléments culturels analysables autrement que par un prisme uniquement technique. L’histoire environnementale a surtout été initiée en Amérique du Nord par des chercheurs comme William Cronon[29] ou Daniel Worster[30]. Dans le cadre d’une catastrophe, l’histoire environnementale montre que les sociétés humaines ne subissent pas uniquement leurs milieux mais développent un tissu de causalités à interpréter chronologiquement.

La sismologie historique a pour préoccupation première de retracer comment un tel phénomène géologique se traduit sur les sociétés humaines et ce que les traces de catastrophes passées peuvent transmettre aux chercheurs sur les séismes en général ou sur leurs conséquences humaines. Plusieurs branches voient le jour, principalement en Europe, aux États-Unis et au Japon, qui se développent en parallèle et s’internationalisent. La branche japonaise durant cette période élabore un vivier de compétences spécifique, avec son propre personnel et un laboratoire basé principalement à l’Université de Tōkyō[23]. Le bureau impérial de recherche et de prévention sismique, que nous abrégeons par BIRPS dorénavant, a pour objectif de cartographier et de quantifier les lignes de failles dans l’archipel. Cette proximité entre la recherche et le pouvoir impérial se traduit au niveau historiographique entre 1891 et 1923 par une recherche résolument pratique, tournée vers la cartographie des failles et d’une architecture parasismique. Avec l’expérience traumatique de 1923, un nouvel élan est donné à la discipline dans la compilation des séismes historiques suite à la prise de conscience du potentiel dévastateur du phénomène[24]. La recherche est facilitée par des témoignages remontant au VIIIe siècle. Au cours du XXe siècle, des progrès significatifs sont faits dans les domaines de la compréhension de l’histoire géologique de l’archipel. De même, l’archéologie permet d’observer sur le terrain quels sont les vestiges laissés par les tremblements de terre du passé[25]. L’archéologie étudie les couches du sol mais aussi ce qui échappe aux traces écrites ou en traitant des périodes antécédentes à l’écriture[26].

Les sciences sociales de l’environnement englobent un panel large de sciences humaines et sociales qui tentent de prendre en compte l’influence de ce qui entoure les sociétés humaines. L’histoire et l’anthropologie environnementale retiennent notre attention dans ce domaine de savoir particulièrement large. L’histoire permet de regarder comment évolue l’interaction entre l’homme et son milieu à travers le temps, tandis que l’anthropologie concentre son regard sur la manière dont les sociétés humaines agissent par rapport à leur milieu. L’anthropologie permet également de comprendre l’individu comme étant l’unité d’une structure sociale plus vaste, elle-même incluse dans un réseau d’interactions à un contexte de la restauration à la fois collective et individuelle d’une société après un traumatisme important[27]. Les principaux chercheurs à avoir exploré cet espace d’étude sont Susanna Hoffman et Anthony Oliver-Smith[28]. Tous deux cherchent par le biais des disaster sciences à approfondir la dimension humaine des catastrophes pour en faire avant tout des éléments culturels analysables autrement que par un prisme uniquement technique. L’histoire environnementale a surtout été initiée en Amérique du Nord par des chercheurs comme William Cronon[29] ou Daniel Worster[30]. Dans le cadre d’une catastrophe, l’histoire environnementale montre que les sociétés humaines ne subissent pas uniquement leurs milieux mais développent un tissu de causalités à interpréter chronologiquement.

Les sources

En ce qui concerne les sources utilisées et leur typologie, la documentation rencontrée dans cette recherche émane six origines distinctes : l’État central, l’État des départements d’Aomori, d’Iwate et de Miyagi, la Croix-Rouge japonaise, les victimes, la presse locale et de manière plus anecdotique le BIRPS. Le choix de ces catégories de producteurs de sources a été motivé par quatre raisons principales : 1) les sources traitant de la vague de 1896 appartiennent à l’une de ces six provenances 2) la majorité des sources accessibles à distance tombent dans ces mêmes catégories 3) la gestion de l’urgence par les différents échelons de l’État est au centre de l’approche de cette étude 4) car l’après-tsunami ne saurait se concevoir sans l’interaction de l’État avec les acteurs qui lui sont contemporains. Celles-ci proviennent de quatre fonds d’archives principaux que sont les archives nationales japonaises (Kokuritsu kōbunshokan 国立公文書館), la bibliothèque nationale de la Diète (Kokuritsu Kokkai Toshokan 国立国会図書館), la Tsunami digital Library et la salle de lecture du laboratoire de sismologie de l’Université de Tōkyō (Tōkyō Daigaku jishin kenkyūjo toshoshitsu 東京大学地震研究所図書室).

Les différents fonds d’archive se partagent inégalement le corpus documentaire selon leurs auteurs. La Tsunami digital Library observe par exemple un panel plus varié en rassemblant à la fois les sources départementales, de la presse locale et des victimes tandis que les archives nationales japonaises et la bibliothèque japonaise ne regroupe que les archives de l’État central et du rapport de secours de la Croix-Rouge pour le second. La conséquence de cette disparité est de dépendre plus lourdement de la politique de conservation de la Tsunami digital Library par rapport aux autres dépôts. La deuxième conséquence se trouve être un usage limité de certains lieux d’archivages à certaines parties de l’analyse au gré des trouvailles documentaires.

La grille d’interprétation des sources s’attache à répondre à comprendre comment un État centralisé confronté à une catastrophe nouvelle gère à plusieurs niveaux les efforts de secours et de redressement d’une région touchée à partir d’outils préexistants. Pour y parvenir, le dyptique centre/périphérie sert de prisme afin d’interpréter le fonctionnement de la chaîne logistique en cas de catastrophe et de décrypter les relations entretenues entre les deux échelles que sont le niveau national et départemental. Il est important de comprendre comment les échelles s’imbriquent et interagissent en se focalisant sur le terrain des opérations, à savoir les terres sinistrées du littoral du Sanriku.

En partant de la capitale, il est plus aisé de revenir sur le terrain principal d’enquête car nous passons ainsi d’une échelle à l’autre dans un ordre décroissant dans l’extension géographique pour gagner en détail. Le mouvement partant du centre en direction de la périphérie permet de filtrer dans les documents les empreintes d’organisation des secours et de la mise en place de la restauration. Les sources du gouvernement central permettent d’éclaircir les agissements du cabinet des ministres suite à l’annonce de la catastrophe et d’identifier les ministères concernés et les moyens à fournir aux territoires nécessitant leur intervention.

Les sources départementales, s’incarnant majoritairement sous la forme de rapport d’enquête ou de rapports de dégâts, permettent de déterminer notamment comment les gouverneurs et le personnel qu’il dirige répondent à la crise socio-environnementale représentée par le tsunami. Encore plus important est le rôle de pivot joué par la figure du gouverneur car il concentre à son niveau le flux venant de la capitale mais aussi ceux provenant du littoral, notamment les retours de terrain. Les chefs-lieux régionaux se muent durant l’après-catastrophe en une base arrière, en un carrefour où se rencontrent les réseaux matériels et immatériels générés par les besoins logistiques de la prise en charge. Pour la Croix-Rouge japonais, le récit de secours de la section de la Croix-Rouge du département de Miyagi ouvre une fenêtre sur l’exercice du secours entre le 17 juin et le 31 juillet 1896, date de fermeture du dernier hôpital de campagne dans le département de Miyagi. Il s’agit de la principale source traitant de la manière précise dont les opérations de secours ont été menées dans les agglomérations touchées du Sanriku. La principale question est de savoir comment l’engagement s’est structuré afin d’éclairer quelle a été le rôle de l’État dans celle-ci et sa relation avec la Croix-Rouge. De plus, il est important de comprendre en quoi le tsunami de 1896 a été inédit pour la Croix-Rouge japonaise, dont cela a été également le premier raz-de-marée.

La presse locale d’une part et d’autre part nationale permettent de retracer dans le temps sur plusieurs semaines le déroulement des opérations de restauration des infrastructures et des communautés touchées. De par son fonctionnement ayant pour but la diffusion d’information fiable et exclusive, les journaux quotidiens permettent de tisser un réseau de diffusion reliant les zones sinistrées au reste des départements et du pays. Grâce à ce réseau qui se superpose à celui de la chaîne logistique des secours, la question sera de retracer comment cohabitent la presse et les États et dans un second temps de vérifier s’il y a eu de contrôle de l’information par les autorités et par quelles modalités. Par la suite, il est de bon ton de mesurer comment les réseaux de la presse locale contribuent à l’effort global de restauration au travers des campagnes de dons.

Enfin, les victimes et les réfugiés se distinguent ici par leur statut d’aboutissant de l’infrastructure mise en place par les deux strates de l’État afin de reconstituer le tissu socio-économiques du littoral du Sanriku. Nous usons ici des rares témoignages des survivants afin de comprendre quel a été le rôle de l’État dans leur propre parcours mais aussi pour esquisser un tableau de l’influence sur le plus long terme du gouvernement sur les populations côtières. Le duo résilience/vulnérabilité prend tout son sens en explorant par les sources comment une catastrophe naturelle et sa gestion étatique fragilisent ou renforcent les groupes humains qui en font l’objet.

Les différents fonds d’archive se partagent inégalement le corpus documentaire selon leurs auteurs. La Tsunami digital Library observe par exemple un panel plus varié en rassemblant à la fois les sources départementales, de la presse locale et des victimes tandis que les archives nationales japonaises et la bibliothèque japonaise ne regroupe que les archives de l’État central et du rapport de secours de la Croix-Rouge pour le second. La conséquence de cette disparité est de dépendre plus lourdement de la politique de conservation de la Tsunami digital Library par rapport aux autres dépôts. La deuxième conséquence se trouve être un usage limité de certains lieux d’archivages à certaines parties de l’analyse au gré des trouvailles documentaires.

La grille d’interprétation des sources s’attache à répondre à comprendre comment un État centralisé confronté à une catastrophe nouvelle gère à plusieurs niveaux les efforts de secours et de redressement d’une région touchée à partir d’outils préexistants. Pour y parvenir, le dyptique centre/périphérie sert de prisme afin d’interpréter le fonctionnement de la chaîne logistique en cas de catastrophe et de décrypter les relations entretenues entre les deux échelles que sont le niveau national et départemental. Il est important de comprendre comment les échelles s’imbriquent et interagissent en se focalisant sur le terrain des opérations, à savoir les terres sinistrées du littoral du Sanriku.

En partant de la capitale, il est plus aisé de revenir sur le terrain principal d’enquête car nous passons ainsi d’une échelle à l’autre dans un ordre décroissant dans l’extension géographique pour gagner en détail. Le mouvement partant du centre en direction de la périphérie permet de filtrer dans les documents les empreintes d’organisation des secours et de la mise en place de la restauration. Les sources du gouvernement central permettent d’éclaircir les agissements du cabinet des ministres suite à l’annonce de la catastrophe et d’identifier les ministères concernés et les moyens à fournir aux territoires nécessitant leur intervention.

Les sources départementales, s’incarnant majoritairement sous la forme de rapport d’enquête ou de rapports de dégâts, permettent de déterminer notamment comment les gouverneurs et le personnel qu’il dirige répondent à la crise socio-environnementale représentée par le tsunami. Encore plus important est le rôle de pivot joué par la figure du gouverneur car il concentre à son niveau le flux venant de la capitale mais aussi ceux provenant du littoral, notamment les retours de terrain. Les chefs-lieux régionaux se muent durant l’après-catastrophe en une base arrière, en un carrefour où se rencontrent les réseaux matériels et immatériels générés par les besoins logistiques de la prise en charge. Pour la Croix-Rouge japonais, le récit de secours de la section de la Croix-Rouge du département de Miyagi ouvre une fenêtre sur l’exercice du secours entre le 17 juin et le 31 juillet 1896, date de fermeture du dernier hôpital de campagne dans le département de Miyagi. Il s’agit de la principale source traitant de la manière précise dont les opérations de secours ont été menées dans les agglomérations touchées du Sanriku. La principale question est de savoir comment l’engagement s’est structuré afin d’éclairer quelle a été le rôle de l’État dans celle-ci et sa relation avec la Croix-Rouge. De plus, il est important de comprendre en quoi le tsunami de 1896 a été inédit pour la Croix-Rouge japonaise, dont cela a été également le premier raz-de-marée.

La presse locale d’une part et d’autre part nationale permettent de retracer dans le temps sur plusieurs semaines le déroulement des opérations de restauration des infrastructures et des communautés touchées. De par son fonctionnement ayant pour but la diffusion d’information fiable et exclusive, les journaux quotidiens permettent de tisser un réseau de diffusion reliant les zones sinistrées au reste des départements et du pays. Grâce à ce réseau qui se superpose à celui de la chaîne logistique des secours, la question sera de retracer comment cohabitent la presse et les États et dans un second temps de vérifier s’il y a eu de contrôle de l’information par les autorités et par quelles modalités. Par la suite, il est de bon ton de mesurer comment les réseaux de la presse locale contribuent à l’effort global de restauration au travers des campagnes de dons.

Enfin, les victimes et les réfugiés se distinguent ici par leur statut d’aboutissant de l’infrastructure mise en place par les deux strates de l’État afin de reconstituer le tissu socio-économiques du littoral du Sanriku. Nous usons ici des rares témoignages des survivants afin de comprendre quel a été le rôle de l’État dans leur propre parcours mais aussi pour esquisser un tableau de l’influence sur le plus long terme du gouvernement sur les populations côtières. Le duo résilience/vulnérabilité prend tout son sens en explorant par les sources comment une catastrophe naturelle et sa gestion étatique fragilisent ou renforcent les groupes humains qui en font l’objet.

[31] C.f. Chapitre 2.5 du mémoire de M1 traitant des questions de limites épistémologiques.

[32] Ranajit Guha, Subaltern studies: writings on South Asian history and society, 2nd printing., Delhi Oxford New York, Oxford university press, 1996.

[33] Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental : aux origines du Japon d’aujourd’hui, Paris, Gallimard, 2016, 490 p, pp, 25-6 (e-book).

[34] Frank Ackerer, « Rôle et pouvoir des éditorialistes dans la presse du milieu de l’ère Meiji (1884-1894).

Fukuzawa Yukichi, Kuga Katsunan, Tokutomi Sohō », Cipango [En ligne], 19 | 2012, mis en ligne le 15 mai 2014, consulté le 22 septembre 2020, p. 2.

Fukuzawa Yukichi, Kuga Katsunan, Tokutomi Sohō », Cipango [En ligne], 19 | 2012, mis en ligne le 15 mai 2014, consulté le 22 septembre 2020, p. 2.

[35] C.f. Chapitre 2.6 du mémoire de M1.

Limites et biais

Néanmoins, la grille de lecture au centre de cette analyse n’est pas pour autant exempte d’angles morts[31]. La plus grande difficulté s’avère celle de ne pas naturaliser la perspective du gouvernement central. Ces archives gouvernementales, indépendamment de l’échelle, tendent à effacer les agissements des autres participants post-sismiques, mis en périphérie par les agissements de ses émissaires. Le constat d’une monopolisation de l’attention sur les effets les plus immédiats du tsunami se retrouve également chez les acteurs extra-étatiques également. Le tsunami, autrement dit, accapare l’attention et l’énergie des participants de l’après-tsunami à cause de sa nature d’événement exceptionnel et hautement destructeur, il est donc important de croiser les points de vue afin d’avoir une vision plus complète de l’intervention gouvernementale.

Il devient compliqué en se fondant uniquement sur les textes gouvernementaux de comprendre les agissements des intervenants présents sur le terrain. Cette difficulté peut être contournée par un reversement de la perspective en tentant par un regard depuis la périphérie dans l’objectif de décentrer le regard d’une perspective provenant de l’infrastructure d’intervention et enfin de recouper plusieurs points de vue[32]. La rareté des sources émises directement par les survivants mène à une tactique de contournement. En termes de recherche, l’avantage majeur est d’analyser de plusieurs manières un même document en compensant les difficultés causées d’un accès restreint au terrain. La troisième difficulté est celle de la langue. La plupart des documents sont rédigés dans un japonais d’avant 1945 avec des sinogrammes anciens, à la graphie différente de celle de la langue moderne, d’où la nécessité d’une bonne connaissance de la langue classique. En soi, chaque type d’archive observe une langue propre, et qui répond surtout aux exigences du milieu social dans lequel elle est employée. La langue de l’administration se révèle différente du langage journalistique car la bureaucratie tend à privilégier la précision tandis que les journaux cherchent plutôt la concision et la clarté. Connaître le développement de l’histoire de la langue japonaise et les tournures de la langue classique est nécessaire. Le japonais de l’ère Meiji se situe dans une période charnière de l’évolution de la langue, avec les débuts de la standardisation de celle-ci. Les administrateurs selon les situations usent d’une langue ou d’un style proche du kanbun alors que d’autres mouvements tentent de simplifier la langue pour augmenter la cohésion nationale[33].

La seconde problématique porte sur les documents provenant issus des organismes humanitaires. Les décisions prises, dans un régime stratifié, souffrent d’une déformation de la perspective ou d’une méconnaissance du contexte local. Du point de vue étymologique, le terme de « patient » (kanja 患者) est composé de deux signes, le verbe japonais « souffrir » (azurau 患う) et la « personne » (mono 者), la traduction française par le terme « patient » correspond bien à sa signification japonaise. Le suffixe -sha permet de transmettre l’idée d’une personne étant l’objet du terme précédent le suffixe. Le terme de (risaisha 罹災者) peut se traduire quant à lui par le terme de « victime, malade ». Un second terme désignant les victimes est celui de (giseisha 犠牲者), venant du terme (gisei 犠牲), signifiant quant à lui « sacrifice ». Les termes de kanja et de risaisha ne semblent pas se recouper car ils occupent des registres différents, ceux des organisations de soin et les instances gouvernementales. Les « patients » désignent dès lors un groupe bien ayant bénéficiés des services de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne les réfugiés, les victimes ou les sinistrés occupant les zones sinistrées, la notion de « victimes » (risaisha ou giseisha 罹災者、犠牲者) doit être compris comme un statut provoqué par la catastrophe, accentuant leur situation de dénuement provoquée par celle-ci. Étymologiquement, les terme (ri 罹) signifie « expérimenter, souffrir » et (sai 災) « calamité, catastrophe » tandis que les sinogrammes (gi 犠) peut se lire ikenie signifiant le « sacrifice » et (sei 牲) désignant « l'animal à sacrifier, animal domestique ». La différence sémiologique dans la force du mot. Le mot giseisha est à ce titre plus fort car il induit que les victimes ont non seulement souffert mais ont succombé à la catastrophe, d’où l’idée de sacrifice. D’autres viennent s’ajouter à ceux-ci que sont (higaisha 被害者) et (saigaisha 災害者) correspondant à respectivement « victime, sinistré » et « victime d’une catastrophe ». La différence entre les deux termes higai (被害) « dommage, blessure » et saigai « désastre, calamité » repose sur la portée des deux mots, saigai (災害) étant plus précis en définissant exclusivement une catastrophe naturelle ou technologique.

Les acteurs éditoriaux et leur produit ont pour but premier d’informer leurs contemporains. À cet objectif de base s’ajoute un second, financier, réalisé par tout un appareillage de sorte à convaincre le chaland qu’un titre est meilleur que ses concurrents. De plus, le tsunami du Sanriku de l’ère Meiji se produit après une période de foisonnement pour la presse entre 1884 et 1894 et une montée en puissance de l’influence politique de la presse[34]. Il serait donc erroné d’analyser la presse de Meiji comme un bloc unique, mais plutôt en plusieurs sections correspondant à son développement.

En guise de parade aux biais, la mise en résonance des groupes d’action et de leurs documents passant par l’étude en primauté le croisement de leurs diverses perspectives, du processus de retour à une forme d’équilibre et le rôle occupé par chaque agent historique dans l’espace et le temps[35]. Il aurait été possible de traiter l’après-tsunami d’une manière chronologique, mais il a semblé plus pertinent de le faire thématiquement, rendant plus lisible la succession des événements sur une séquence temporelle relativement courte. L’après-tsunami est en effet une séquence temporelle particulièrement dense et il aurait été réducteur de traiter chronologiquement la complexité de ses multiples strates sans perdre en complexité. Cet effet est renforcé par le resserrement de la focale sur l’intervention étatique afin de pouvoir traiter correctement de l’après-tsunami dans le présent mémoire. D’un point de vue documentaire, il a paru limpide de rassembler les documents par les catégories de producteurs et non l’inverse car un type de participants de l’après-séisme peut être l’auteur de plusieurs sortes de documents en même temps.

Il devient compliqué en se fondant uniquement sur les textes gouvernementaux de comprendre les agissements des intervenants présents sur le terrain. Cette difficulté peut être contournée par un reversement de la perspective en tentant par un regard depuis la périphérie dans l’objectif de décentrer le regard d’une perspective provenant de l’infrastructure d’intervention et enfin de recouper plusieurs points de vue[32]. La rareté des sources émises directement par les survivants mène à une tactique de contournement. En termes de recherche, l’avantage majeur est d’analyser de plusieurs manières un même document en compensant les difficultés causées d’un accès restreint au terrain. La troisième difficulté est celle de la langue. La plupart des documents sont rédigés dans un japonais d’avant 1945 avec des sinogrammes anciens, à la graphie différente de celle de la langue moderne, d’où la nécessité d’une bonne connaissance de la langue classique. En soi, chaque type d’archive observe une langue propre, et qui répond surtout aux exigences du milieu social dans lequel elle est employée. La langue de l’administration se révèle différente du langage journalistique car la bureaucratie tend à privilégier la précision tandis que les journaux cherchent plutôt la concision et la clarté. Connaître le développement de l’histoire de la langue japonaise et les tournures de la langue classique est nécessaire. Le japonais de l’ère Meiji se situe dans une période charnière de l’évolution de la langue, avec les débuts de la standardisation de celle-ci. Les administrateurs selon les situations usent d’une langue ou d’un style proche du kanbun alors que d’autres mouvements tentent de simplifier la langue pour augmenter la cohésion nationale[33].

La seconde problématique porte sur les documents provenant issus des organismes humanitaires. Les décisions prises, dans un régime stratifié, souffrent d’une déformation de la perspective ou d’une méconnaissance du contexte local. Du point de vue étymologique, le terme de « patient » (kanja 患者) est composé de deux signes, le verbe japonais « souffrir » (azurau 患う) et la « personne » (mono 者), la traduction française par le terme « patient » correspond bien à sa signification japonaise. Le suffixe -sha permet de transmettre l’idée d’une personne étant l’objet du terme précédent le suffixe. Le terme de (risaisha 罹災者) peut se traduire quant à lui par le terme de « victime, malade ». Un second terme désignant les victimes est celui de (giseisha 犠牲者), venant du terme (gisei 犠牲), signifiant quant à lui « sacrifice ». Les termes de kanja et de risaisha ne semblent pas se recouper car ils occupent des registres différents, ceux des organisations de soin et les instances gouvernementales. Les « patients » désignent dès lors un groupe bien ayant bénéficiés des services de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne les réfugiés, les victimes ou les sinistrés occupant les zones sinistrées, la notion de « victimes » (risaisha ou giseisha 罹災者、犠牲者) doit être compris comme un statut provoqué par la catastrophe, accentuant leur situation de dénuement provoquée par celle-ci. Étymologiquement, les terme (ri 罹) signifie « expérimenter, souffrir » et (sai 災) « calamité, catastrophe » tandis que les sinogrammes (gi 犠) peut se lire ikenie signifiant le « sacrifice » et (sei 牲) désignant « l'animal à sacrifier, animal domestique ». La différence sémiologique dans la force du mot. Le mot giseisha est à ce titre plus fort car il induit que les victimes ont non seulement souffert mais ont succombé à la catastrophe, d’où l’idée de sacrifice. D’autres viennent s’ajouter à ceux-ci que sont (higaisha 被害者) et (saigaisha 災害者) correspondant à respectivement « victime, sinistré » et « victime d’une catastrophe ». La différence entre les deux termes higai (被害) « dommage, blessure » et saigai « désastre, calamité » repose sur la portée des deux mots, saigai (災害) étant plus précis en définissant exclusivement une catastrophe naturelle ou technologique.

Les acteurs éditoriaux et leur produit ont pour but premier d’informer leurs contemporains. À cet objectif de base s’ajoute un second, financier, réalisé par tout un appareillage de sorte à convaincre le chaland qu’un titre est meilleur que ses concurrents. De plus, le tsunami du Sanriku de l’ère Meiji se produit après une période de foisonnement pour la presse entre 1884 et 1894 et une montée en puissance de l’influence politique de la presse[34]. Il serait donc erroné d’analyser la presse de Meiji comme un bloc unique, mais plutôt en plusieurs sections correspondant à son développement.

En guise de parade aux biais, la mise en résonance des groupes d’action et de leurs documents passant par l’étude en primauté le croisement de leurs diverses perspectives, du processus de retour à une forme d’équilibre et le rôle occupé par chaque agent historique dans l’espace et le temps[35]. Il aurait été possible de traiter l’après-tsunami d’une manière chronologique, mais il a semblé plus pertinent de le faire thématiquement, rendant plus lisible la succession des événements sur une séquence temporelle relativement courte. L’après-tsunami est en effet une séquence temporelle particulièrement dense et il aurait été réducteur de traiter chronologiquement la complexité de ses multiples strates sans perdre en complexité. Cet effet est renforcé par le resserrement de la focale sur l’intervention étatique afin de pouvoir traiter correctement de l’après-tsunami dans le présent mémoire. D’un point de vue documentaire, il a paru limpide de rassembler les documents par les catégories de producteurs et non l’inverse car un type de participants de l’après-séisme peut être l’auteur de plusieurs sortes de documents en même temps.

Articulations

Le plan de ce mémoire de recherche suit un mouvement descendant, allant du haut de la pyramide hiérarchique du gouvernement central vers l’échelon départemental, au plus près du déroulement des opérations. La phase finale de ce mouvement est de rester sur le terrain de la recherche tout en élargissant la focale pour l’étendre vers les autres acteurs présents sur le tracé littoral du Sanriku, participant en relation avec les représentants du pouvoir à la restauration. Le premier chapitre retrace les outils mobilisés par le gouvernement central pour prendre en charge l’urgence sismique (à l’origine de la vague) et leur adaptation au défi spécifique représenté par un tsunami par rapport au contexte originel de leur développement lors du séisme de Nōbi de 1891 (Nōbi daishinsai, Mino-Owari shinsai 濃尾大震災、美濃尾張震災).

Le second chapitre porte son attention sur les agissements du gouvernement départemental, après avoir exploré les implications d’une situation périphérique pour une catastrophe naturelle. Il est plus pertinent également de traiter d’un point de vue local les efforts déployés par la Croix-Rouge japonaise afin d’éclairer son fonctionnement interne auprès des survivants et des réfugiés et sa collaboration avec les autorités départementales. Le troisième chapitre traite de la relation du dispositif officiel de secours en cas de calamité pour explorer le rapport entretenu par l’État avec les autres participants extra-étatiques de la restauration, en l’occurrence la presse locale et les victimes. Il est question plus particulièrement d’analyser comment les différentes strates de l’État influencent le fonctionnement des deux agents historiques susmentionnés.

Le second chapitre porte son attention sur les agissements du gouvernement départemental, après avoir exploré les implications d’une situation périphérique pour une catastrophe naturelle. Il est plus pertinent également de traiter d’un point de vue local les efforts déployés par la Croix-Rouge japonaise afin d’éclairer son fonctionnement interne auprès des survivants et des réfugiés et sa collaboration avec les autorités départementales. Le troisième chapitre traite de la relation du dispositif officiel de secours en cas de calamité pour explorer le rapport entretenu par l’État avec les autres participants extra-étatiques de la restauration, en l’occurrence la presse locale et les victimes. Il est question plus particulièrement d’analyser comment les différentes strates de l’État influencent le fonctionnement des deux agents historiques susmentionnés.